Décompression neurovertébrale : une approche centrée sur le patient pour la sténose foraminale

23 décembre 2024

Décompression neurovertébrale : une alternative non invasive pour les douleurs nocturnes liées au bombement discal

23 décembre 2024EN BREF En résumé, la sténose spinale est un rétrécissement du canal rachidien qui peut entraîner des douleurs et des problèmes de mobilité. Le processus de diagnostic précis commence par une évaluation des symptômes du patient, suivie d’examens d’imagerie médicale tels que les IRM pour visualiser la colonne vertébrale. À New York et sur Long Island, un diagnostic adapté est essentiel pour choisir le traitement approprié. Ces démarches permettent de mettre en œuvre des solutions efficaces, notamment des thérapies non invasives, afin de soulager les douloureux symptômes de la sténose spinale, particulièrement pour les personnes âgées. |

Pour établir un diagnostic précis de la sténose spinale, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies. Tout d’abord, le médecin commence par interroger le patient sur ses symptômes actuels, y compris les douleurs, l’engourdissement ou des problèmes de mobilité. Ensuite, un examen physique est réalisé pour évaluer la mobilité et détecter d’éventuelles anomalies neurologiques.

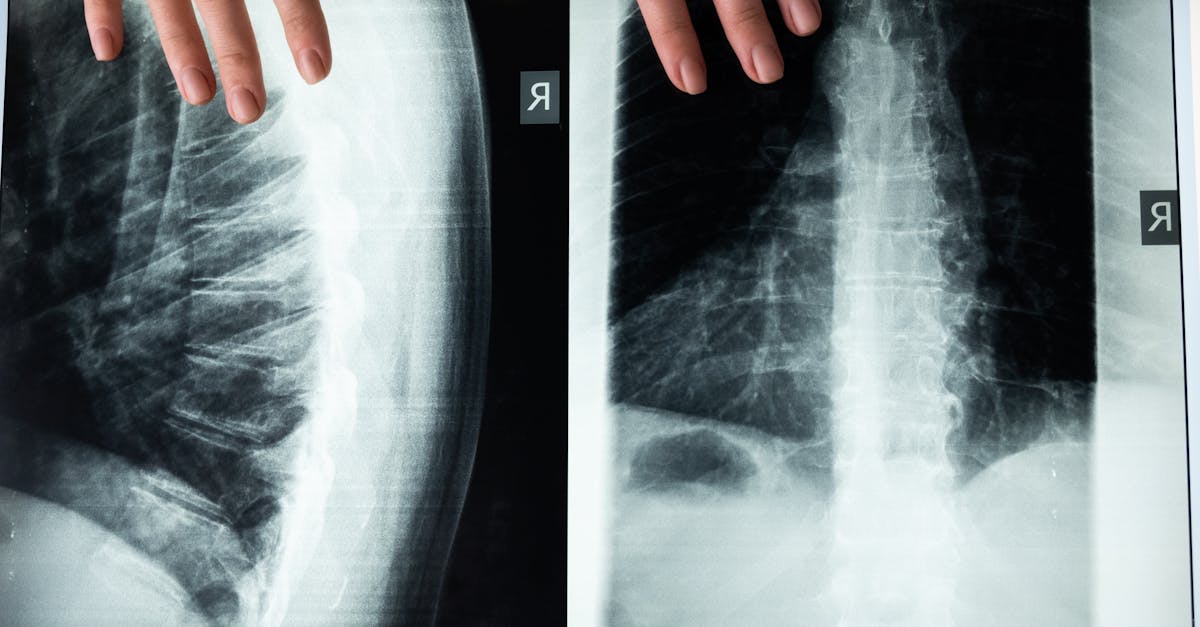

Des examens d’imagerie médicale, tels que des radiographies ou une IRM, sont ensuite nécessaires pour visualiser l’état de la colonne vertébrale et déterminer l’étendue de la sténose. Ces images permettent de diagnostiquer avec précision la condition des espaces au sein de la colonne vertébrale.

Enfin, des tests supplémentaires, comme la saccoradiculographie, peuvent être réalisés pour confirmer la présence d’une sténose dynamique et guider les décisions concernant le traitement approprié. Ainsi, chaque étape s’avère cruciale pour un diagnostic adéquat et le choix d’un traitement efficace.

La sténose spinale est une condition où le canal rachidien se rétrécit, entraînant potentiellement des douleurs lombaires et d’autres symptômes. Pour identifier ce problème, il est essentiel de suivre certaines étapes d’évaluation. Cet article présente les étapes clés permettant d’établir un diagnostic précis de la sténose spinale, avant de considérer un traitement approprié.

Évaluation des symptômes

La première étape pour diagnostiquer la sténose spinale consiste à recueillir des informations sur les symptômes du patient. Les principaux symptômes peuvent inclure des douleurs dans le bas du dos, des douleurs irradiantes dans les jambes, une faiblesse musculaire et une diminution de la sensibilité. Un questionnaire détaillé aide à cerner l’intensité et la fréquence de ces douleurs, ce qui facilite le diagnostic.

Examen physique

Un examen physique précis est indispensable. Le professionnel de santé évaluera la posture, la souplesse et la force musculaire. Il effectuera également des tests de réflexe pour détecter d’éventuelles anomalies liées à la fonction nerveuse. Cette étape permet d’observer les signes cliniques qui peuvent indiquer une sténose spinale.

Examens d’imagerie médicale

Après l’évaluation initiale, des examens d’imagerie médicale sont souvent nécessaires pour confirmer le diagnostic. Les radiographies, IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) ou scanners permettent de visualiser la colonne vertébrale et d’identifier les zones rétrécies. Ces examens fournissent des données précieuses pour comprendre l’étendue de la sténose et son impact sur le système nerveux.

Diagnostic différentiel

Il est essentiel de réaliser un diagnostic différentiel afin d’exclure d’autres conditions qui pourraient provoquer des symptômes similaires, comme des hernies discales ou des pathologies musculaires. Le professionnel se basera sur l’historique médical du patient et les résultats des examens d’imagerie pour faire cette distinction.

Planification du traitement

Une fois le diagnostic établi, le professionnel de santé pourra élaborer un plan de traitement approprié. Ce plan pourrait inclure des recommandations de décompression neurovertébrale, qui sont une méthode non invasive pour traiter la sténose spinale, offrant une alternative aux solutions chirurgicales. Ce traitement vise à soulager la pression sur les nerfs, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie pour les patients souffrant de douleurs chroniques.

La sténose spinale est une condition sérieuse qui nécessite une attention médicale appropriée. En suivant ces étapes, il est possible d’établir un diagnostic précis et de mettre en place un plan de traitement efficace.

Avis de non-responsabilité médicale : Les informations et conseils fournis sur ce site ne remplacent pas l’avis, le diagnostic ou le traitement d’un professionnel de la santé. Veuillez noter que le Dr Sylvain Desforges ostéopathe n’est ni docteur en médecine ni médecin, et n’est pas spécialiste dans une spécialité médicale telle que définie par le Collège des médecins du Québec. La médecine manuelle, la médecine fonctionnelle et la médecine sportive telles que décrites sur ce site excluent tout traitement ou diagnostic médical fait par un médecin ou un médecin spécialiste. Consultez toujours votre médecin pour toute question médicale. Pour plus de détails, veuillez lire notre Avis Légal complet.

- Évaluation des symptômes : Identifier les douleurs, engourdissements ou faiblesses.

- Antécédents médicaux : Prendre en compte l’historique familial et personnel de maladies vertébrales.

- Examen physique : Réaliser des tests de flexibilité et de force musculaire.

- Imagerie médicale : Effectuer une IRM ou des radiographies pour visualiser l’état de la colonne vertébrale.

- Tests neurologiques : Évaluer les réflexes et la sensibilité des membres.

- Analyse des mouvements : Observer les limitations lors des activités quotidiennes.

- Diagnostic différentiel : Éliminer d’autres pathologies pouvant causer des symptômes similaires.

- Consultation auprès d’experts : S’assurer de l’avis de neurologues ou d’orthopédistes spécialisés.

Établir un diagnostic précis de sténose spinale est essentiel avant de débuter tout traitement. Cette condition, souvent liée au vieillissement, peut causer des douleurs significatives et des limitations fonctionnelles. Grâce à une démarche méthodique, il est possible d’identifier les symptômes, de réaliser des examens appropriés, et ainsi, d’élaborer un plan de traitement adapté.

Étape 1 : Identification des symptômes

La première étape pour établir un diagnostic précis commence par une évaluation des symptômes. Il est crucial de consulter un professionnel de santé qui vous posera des questions sur la nature et l’intensité de vos douleurs. Les symptômes courants de la sténose spinale incluent des douleurs lombaires, des douleurs irradiantes dans les jambes, ainsi qu’une sensation de faiblesse ou d’engourdissement. Il est recommandé de tenir un journal de vos symptômes pour fournir des informations précieuses à votre médecin.

Étape 2 : Examen médical détaillé

Une fois les symptômes identifiés, l’étape suivante consiste en un examen physique complet. Le professionnel de santé effectuera des tests de mobilité, de force musculaire et de réflexes. Cela permettra d’évaluer l’impact de la sténose spinale sur votre fonctionnement quotidien. De plus, le médecin pourra examiner votre posture et l’alignement de votre colonne vertébrale, ce qui peut également offrir des indices sur la gravité de la maladie.

Tests de mobilité

Au cours de cette étape, des exercices simples peuvent être effectués pour tester l’amplitude de mouvement de votre colonne vertébrale. Ces tests permettent d’identifier d’éventuelles restrictions de mouvement dans les différentes régions de la colonne vertébrale, qui pourraient être liées à la sténose.

Étape 3 : Investigations par imagerie

Une fois l’évaluation médicale effectuée, il est souvent nécessaire de recourir à des examens d’imagerie médicale pour confirmer le diagnostic. Les méthodes courantes incluent les radiographies et l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Ces examens permettront d’observer la structure de la colonne vertébrale, d’identifier les zones de compression et d’exclure d’autres conditions qui pourraient causer des symptômes similaires.

Importances des radiographies

Les radiographies peuvent révéler des changements dégénératifs dans les vertèbres et les articulations. Toutefois, elles ne fournissent pas une image claire des tissus mous, rendant l’IRM particulièrement utile pour visualiser les disques intervertébraux et les nerfs.

Étape 4 : Diagnostic final et plan de traitement

Après avoir collecté toutes ces informations, le professionnel de santé pourra établir un diagnostic précis de la sténose spinale. En fonction de la sévérité de la condition et des symptômes observés, un plan de traitement spécifique sera élaboré. Cela peut inclure des options non invasives comme la décompression neurovertébrale, des exercices de renforcement, ou des traitements complémentaires.

Importance d’un traitement adapté

Il est essentiel de ne pas procéder à un traitement sans un diagnostic précis, car cela pourrait aggraver la condition ou entraîner des complications. En élaborant un plan personnalisé basé sur un diagnostic complet, vous augmentez considérablement vos chances de guérison et d’amélioration de votre qualité de vie.

Étapes pour un diagnostic précis de sténose spinale

| Étape | Description |

| 1. Anamnèse | Collecte des symptômes et de l’historique médical du patient. |

| 2. Examen physique | Évaluation des mouvements et de la douleur dans la région lombaire. |

| 3. Imagerie médicale | Réalisation de radiographies ou d’IRM pour visualiser la colonne vertébrale. |

| 4. Tests de flexibilité | Évaluation de la souplesse lombaire pour détecter les restrictions. |

| 5. Analyse des résultats | Interprétation des imageries pour diagnostiquer la sténose. |

| 6. Diagnostic final | Confirmation de la sténose spinale et discussion des options de traitement. |

Les étapes pour établir un diagnostic précis de sténose spinale

L’établissement d’un diagnostic de sténose spinale nécessite un processus rigoureux. La première étape consiste à écouter attentivement les symptômes du patient. Lors de la consultation, le médecin posera des questions précises sur la nature des douleurs, leur localisation, et les activités qui les aggravent. Ces informations sont essentielles pour orienter les examens nécessaires.

Ensuite, un examen physique sera réalisé. Le professionnel de santé évaluera la force musculaire, la souplesse, ainsi que la présence d’éventuels signes neurologiques. Cette évaluation permet d’affiner le diagnostic et de déterminer si la sténose vertébrale lombaire est suspectée.

À cette étape, des examens d’imagerie médicale sont généralement requis. Les radiographies peuvent d’abord être effectuées pour observer la structure osseuse de la colonne vertébrale. Toutefois, une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est souvent nécessaire pour visualiser les tissus mous et confirmer la présence d’une sténose.

Il est également utile de réaliser une saccoradiculographie pour vérifier si la sténose est dynamique. Cet examen peut révéler des informations supplémentaires sur le fonctionnement du canal lombaire sous différentes positions.

Enfin, après avoir obtenu tous ces résultats, le médecin établira un diagnostic précis. Cette étape est cruciale, car elle permettra de choisir le traitement le plus adapté à la condition du patient. Que ce soit une décompression neurovertébrale, des exercices spécifiques ou d’autres thérapies, chaque solution doit être personnalisée selon le diagnostic établi.

La sténose spinale est une condition qui peut engendrer des douleurs significatives et affecter la qualité de vie des patients. Le processus de diagnostic est essentiel pour déterminer la gravité de l’état et orienter vers le traitement adéquat. Il commence généralement par une consultation initiale avec un professionnel de santé, où les symptômes du patient sont minutieusement examinés.

Au cours de cette première consultation, le médecin va poser des questions spécifiques concernant les symptômes, leur historique, et leur intensité. Cela peut inclure des douleurs au dos, des douleurs irradiées dans les jambes, ou encore des engourdissements. En documentant ces réponses, le professionnel peut façonner une première évaluation clinique qui l’aidera à mieux comprendre la situation du patient.

Une fois que les symptômes sont décrits, le médecin peut procéder à un examen physique. Cet examen physique permet de tester la force musculaire ainsi que la réflexivité des membres. De plus, il se concentre sur la capacité du patient à se déplacer, un constat parfois révélateur pour identifier des signes de sténose. Des mouvements spécifiques peuvent également être évalués pour déterminer leur impact sur la douleur et l’inconfort.

Pour affiner le diagnostic, il est souvent nécessaire de recourir à des examens d’imagerie. Les radiographies et les IRM sont deux outils précieux dans cette démarche. Ces examens permettent de visualiser la colonne vertébrale et d’identifier les modifications structurelles, comme un rétrécissement des canaux vertébraux qui pourrait indiquer une sténose spinale. En cas de doute ou si des symptômes persistants émergent, d’autres examens comme la saccoradiculographie peuvent être suggérés pour comprendre le phénomène en jeu dans le canal lombaire.

Une fois le diagnostic établi, une évaluation de la gravité de la sténose spinale est cruciale. Que le patient souffre d’une sténose légère ou sévère, cette classification permettra de déterminer l’option de traitement appropriée. Dans certains cas, des solutions non invasives peuvent être envisagées, mais d’autres peuvent nécessiter une intervention plus élaborée.

Il est essentiel que le diagnostic de la sténose spinale soit précis avant de se lancer dans un traitement. Les options de traitement varient, allant des thérapies physiques et des méthodes alternatives jusqu’aux procédures chirurgicales. La prise en charge de la douleur, comme l’utilisation de la décompression neurovertébrale, peut apporter un soulagement significatif chez de nombreux patients. Cela souligne l’importance d’une approche personnalisée dans la gestion de cette condition.

En synthèse, établir un diagnostic précis de la sténose spinale nécessite une approche méthodique incluant l’interrogation des symptômes, un examen physique rigoureux, et des examens d’imagerie appropriés. Chacune de ces étapes joue un rôle vital dans la détermination d’un plan de traitement efficace, garantissant ainsi une meilleure qualité de vie pour le patient atteint de cette pathologie.

Technologie de neuromodulation de Pulse Align et sténose spinale

La sténose spinale est une pathologie qui provoque une compression des structures nerveuses au sein de la colonne vertébrale, entraînant divers symptômes tels que des douleurs lombaires et des sensations d’engourdissement. Avant d’entamer un traitement approprié, il est essentiel d’établir un diagnostic précis. C’est ici qu’intervient la technologie de neuromodulation de Pulse Align, qui offre des avantages significatifs dans la gestion de cette condition.

Mécanisme d’action de Pulse Align

La technologie Pulse Align fonctionne en utilisant des vibrations d’impulsion douces qui stimulent les mécanorécepteurs de type 2 présents dans les muscles et les tissus environnants. Cette stimulation favorise le retour des muscles à un état naturel d’équilibre et de tonus. En rétablissant cet équilibre musculaire, Pulse Align aide à réduire la tension sur la colonne vertébrale et améliore la circulation sanguine, ce qui est crucial pour la régénération des tissus endommagés par la sténose spinale.

Avantages spécifiques

Une des grandes forces de Pulse Align est son approche non invasive qui présente de nombreux avantages, notamment :

- Réduction de la douleur: En agissant sur les mécanorécepteurs, cette technologie augmente la circulation sanguine et soulage la pression sur les nerfs, diminuant ainsi les sensations douloureuses.

- Amélioration de la fonction musculaire: En favorisant un meilleur équilibre musculaire, elle aide à restaurer la fonction musculaire optimale requise pour le mouvement.

- Mobilité accrue: Les patients rapportent souvent une augmentation de leur amplitude de mouvement, ce qui réduit la raideur associée à la sténose.

- Accélération de la récupération: L’amélioration de la circulation et la réduction de la douleur permettent une récupération plus rapide après des épisodes de douleur aiguë.

Comparaison avec d’autres traitements

Comparé à d’autres thérapies couramment utilisées pour traiter la sténose spinale, telles que les médicaments anti-inflammatoires ou les injections de corticoïdes, l’efficacité de Pulse Align repose sur son approche non invasive. Contrairement à ces options, qui peuvent entraîner des effets secondaires indésirables ou nécessiter des procédures invasives, Pulse Align ne nécessite ni médicaments ni interventions chirurgicales, offrant ainsi une alternative plus sûre et plus respectueuse du corps.

Études de cas et témoignages

Bien que des recherches spécifiques sur l’utilisation de Pulse Align pour la sténose spinale soient encore en développement, plusieurs témoignages de patients mettent en lumière des améliorations significatives dans leur qualité de vie. Par exemple, un patient ayant souffert de douleurs chroniques a rapporté une réduction notable de son inconfort après plusieurs sessions avec la technologie Pulse Align, lui permettant de reprendre ses activités quotidiennes avec un niveau de douleur réduit. Ces exemples illustrent les résultats positifs que cette technologie peut offrir.

Le diagnostic de la sténose spinale est une étape cruciale avant d’entamer tout traitement, qu’il soit chirurgical ou conservateur. Comprendre les symptômes et effectuer des examens appropriés permettront d’adopter une approche thérapeutique adaptée. Grâce à une combinaison d’évaluations cliniques et d’imageries médicales, il est possible de créer un plan de traitement individualisé qui répondra efficacement aux besoins du patient.

La première étape pour établir un diagnostic précis consiste à recueillir un historique médical détaillé ainsi que les symptômes actuels du patient. Le médecin doit s’intéresser aux douleurs ressenties, à leur localisation et à leurs origines potentielles, comme des éléments liés à l’hérédité ou à un mode de vie spécifique. Cette phase de questionnement est essentielle car elle permet d’identifier les caractéristiques du problème et de mieux comprendre l’impact de la sténose vertébrale sur la qualité de vie du patient.

Ensuite, un examen physique approfondi est indispensable pour évaluer la condition du patient. Cela inclut des tests de force, de réflexes et de sensations dans les membres inférieurs. Ces fibreux permettront de détecter les éventuelles déficiences neurologiques ou musculaires associées à la sténose. Les résultats de ces tests orienteront le diagnostic vers d’autres examens d’imagerie qui fournissent des données plus précises sur l’état de la colonne vertébrale.

Les examens d’imagerie médicale, comme les radiographies et les IRM, sont alors réalisés pour confirmer la présence de la sténose. Ces technologies permettent de visualiser la structure interne de la colonne vertébrale et d’identifier la compression des nerfs ou de la moelle épinière. Une saccoradiculographie peut également être utilisée pour évaluer la dynamique du canal lombaire et identifier les zones problématiques plus précisément.

Pour certains patients, après avoir identifié la sténose, le médecin pourrait recommander une série de tests supplémentaires afin d’écarter d’autres pathologies ou complications. C’est dans cette optique que le spécialiste établira une stratégie de traitement, que ce soit à travers des traitements non invasifs, des exercices de réhabilitation, ou, si cela est nécessaire, des interventions chirurgicales. Chaque pas effectué dans ce processus vise à offrir un diagnostic clair et un traitement qui améliore la qualité de vie, en tenant compte des spécificités de la sténose spinale et des besoins individuels du patient.