Les ajustements nécessaires pour maintenir les bénéfices de la décompression neurovertébrale

3 avril 2025

Les ajustements post-traitement nécessaires pour prolonger les bénéfices d’une thérapie par décompression neurovertébrale

3 avril 2025EN BREF En bref, le diagnostic de sténose spinale est une étape cruciale pour identifier les problèmes de colonne vertébrale et choisir un traitement adapté. Ce processus implique une série d’analyses, à commencer par des examens d’imagerie tels que radiographies et IRM, pour déterminer l’étendue de l’inflammation et la localisation des douleurs. Les avantages de ce diagnostic précis incluent une meilleure compréhension des symptômes, permettant d’éviter des traitements inappropriés. À Montréal, les patients recherchant des solutions naturelles pour la sténose spinale peuvent explorer des approches comme la décompression neurovertébrale, qui soulage la douleur de manière holistique tout en optimisant la qualité de vie des individus. |

Le diagnostic précis de la sténose spinale est crucial avant d’entreprendre tout traitement. Ce processus débute par une analyse détaillée des symptômes, notamment la douleur radiale des membres inférieurs et la variation des symptômes selon les positions corporelles, telles que la station debout ou assise. Ensuite, des examens d’imagerie comme les radiographies et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont réalisés pour évaluer l’état des vertèbres et des tissus environnants. Enfin, une évaluation physique approfondie est essentielle pour confirmer le diagnostic et ainsi orienter vers la méthode de traitement la plus appropriée, comme la décompression neurovertébrale.

La sténose spinale est une condition qui se caractérise par le rétrécissement du canal rachidien, entraînant des douleurs et des symptômes neurologiques. Pour établir un diagnostic précis, il est essentiel de suivre des étapes claires. Cela permettra de déterminer la meilleure approche de traitement et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Analyser les symptômes

La première étape consiste à évaluer les symptômes du patient. Les douleurs irradient souvent dans les jambes et sont généralement exacerbées en position debout. À l’inverse, ces douleurs peuvent diminuer lorsque le patient est assis. Une attention particulière doit être portée à la durée et à l’intensité des douleurs ressenties, ainsi qu’à d’autres symptômes comme les engourdissements ou les faiblesses musculaires.

Examen physique

Une fois les symptômes analysés, un examen physique approfondi est nécessaire. Le professionnel de santé procède à diverses manœuvres pour évaluer la mobilité et la force. La démarche du patient peut également fournir des indices sur l’état de sa colonne vertébrale. Les tests de flexion avant, par exemple, peuvent aider à identifier la présence de sténose spinale.

Imagerie médicale

Après l’examen physique, des examens d’imagerie sont souvent prescrits. Les radiographies permettent d’observer la structure osseuse de la colonne vertébrale, tandis que des examens comme l’IRM ou le scanner offrent une vision plus détaillée des tissus mous, des nerfs et des disques intervertébraux. Ces examens aident à confirmer la présence d’une sténose et à identifier les niveaux touchés.

Diagnostic différentiel

Il est également crucial de réaliser un diagnostic différentiel. D’autres conditions peuvent présenter des symptômes similaires à ceux de la sténose spinale, telles que des hernies discales ou des troubles neurologiques. Un diagnostic précis nécessite donc d’écarter ces autres causes potentielles de douleur ou de dysfonctionnement nerveux.

Évaluation des options de traitement

Une fois le diagnostic posé, il est essentiel de discuter des options de traitement. Chaque cas de sténose spinale est unique. Un professionnel de la santé peut proposer différentes approches, notamment la décompression neurovertébrale, reconnue pour son efficacité à soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. Les patients doivent être informés des bénéfices et des risques associés à chaque traitement.

Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez consulter les ressources disponibles sur les sites suivants : Tagmed, Tagmed, Chiro Ste-Foy, Neurozentrum Bern, et d’autres.

Il est temps d’agir. Si vous ressentez des symptômes de sténose spinale, n’attendez pas pour consulter un professionnel. Un diagnostic précoce est la clé d’un traitement efficace.

«Avis de non-responsabilité médicale : Les informations et conseils fournis sur ce site ne remplacent pas l’avis, le diagnostic ou le traitement d’un professionnel de la santé. Veuillez noter que le Dr Sylvain Desforges ostéopathe n’est ni docteur en médecine ni médecin, et n’est pas spécialiste dans une spécialité médicale telle que définie par le Collège des médecins du Québec. La médecine manuelle, la médecine fonctionnelle et la médecine sportive telles que décrites sur ce site excluent tout traitement ou diagnostic médical fait par un médecin ou un médecin spécialiste. Consultez toujours votre médecin pour toute question médicale. Pour plus de détails, veuillez lire notre Avis Légal complet.

- Évaluation des symptômes : Identifier les douleurs, notamment radiculaires, et les positions qui aggravent ou soulagent la douleur.

- Examen clinique : Réaliser un examen physique pour observer les signes cliniques tels que la démarche élargie.

- Imagerie médicale : Prescrire des radiographies ou une IRM pour visualiser la colonne vertébrale et déterminer les niveaux affectés.

- Analyse des antécédents : Considérer les antécédents médicaux du patient pour une approche personnalisée.

- Tests fonctionnels : Évaluer la flexibilité et la force physique pour déterminer l’impact fonctionnel sur le quotidien du patient.

- Consultation multidisciplinaire : Impliquer différents spécialistes pour un diagnostic complet et précis.

Diagnostic de la sténose spinale : Les premières étapes

Diagnostiquer précisément une sténose spinale est une démarche cruciale avant d’entamer un traitement. Ce processus commence par une bonne compréhension des symptômes associés et nécessite l’utilisation d’outils d’imagerie appropriés tout en faisant appel à une évaluation physique minutieuse. Dans cet article, nous allons présenter les étapes importantes pour établir un diagnostic efficace de cette condition, en soulignant l’importance d’une approche personnalisée centrée sur le patient.

Analyse des symptômes

La première étape consiste en une analyse approfondie des symptômes. Les patients se plaignent souvent de douleurs radiales qui se manifestent dans les jambes, particulièrement en position debout. Un chiropraticien ou un spécialiste devra donc discuter des symptômes de façon détaillée, afin de comprendre l’intensité de la douleur, son emplacement et les positions qui l’aggravent, comme la station debout, ainsi que les positions qui l’apaisent, comme la flexion avant.

Observation de la démarche et des positions

Les observations cliniques de la démarche sont également cruciales dans ce processus. Par exemple, une démarche large peut indiquer une sténose spinale plus avancée. L’expert sera attentif au fait que les symptômes s’apaisent lorsque le patient est en position assise.

Examens d’imagerie

Une fois les symptômes analysés, la prochaine étape implique des examens d’imagerie, tels que des radiographies ou des examens par résonance magnétique (IRM). Les radiographies permettent de visualiser les os de la colonne vertébrale et de détecter des anomalies structurelles. Cependant, elles ne montrent pas les tissus mous, ce qui implique que l’IRM peut être nécessaire pour évaluer les disques intervertébraux, les nerfs et d’autres tissus.

Identification des zones affectées

Les tests d’imagerie permettent d’identifier avec précision les zones de la colonne vertébrale qui sont touchées par la sténose spinale. Cette découverte est essentielle pour orienter le traitement. Par exemple, la détection d’un rétrécissement dans le canal rachidien pourrait expliquer les douleurs ressenties par le patient.

Évaluation physique approfondie

En plus des analyses symptomatiques et des examens d’imagerie, une évaluation physique approfondie est nécessaire. Le praticien doit effectuer des tests de mobilité et de force pour évaluer la fonctionnalité globale de la colonne vertébrale. Cela peut inclure des tests de flexibilité et de force musculaire dans les jambes. Ces évaluations aideront à établir un plan de traitement adapté aux besoins spécifiques du patient.

Collaboration interdisciplinaire

Dans cette optique, il est souvent bénéfique d’adopter une approche interdisciplinaire, en travaillant en étroite collaboration avec des physiothérapeutes, des neurologues et d’autres spécialistes de la santé. Cette collaboration enrichit le diagnostic, car chaque professionnel peut apporter une perspective unique sur la condition du patient, renforçant ainsi la mise en place d’un traitement efficace.

Importance d’une approche personnalisée

Enfin, il est essentiel que chaque étape du diagnostic soit centrée sur le patient. Une compréhension approfondie de leur état et de leurs besoins spécifiques est nécessaire pour choisir le meilleur traitement possible. La sténose spinale est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge attentive et personnalisée, afin d’assurer un parcours de soins efficace et optimal.

Comparaison des étapes du diagnostic de sténose spinale

| Étapes | Description |

| Évaluation des Symptômes | Analyse des douleurs et limitations fonctionnelles ressenties par le patient. |

| Examen Physique | Tests de flexibilité, force musculaire et posture pour identifier les signes de sténose. |

| Imagerie Médicale | Radiographies initiales pour observer les changements osseux et l’état des disques. |

| IRM ou Scanner | Techniques d’imagerie avancées pour visualiser les nerfs et l’inflammation. |

| Analyse des Résultats | Interprétation des données pour déterminer le niveau de sténose et les impacts associés. |

| Diagnostic Final | Conclusion basée sur l’ensemble des informations réunies pour établir un plan de traitement. |

Lorsque l’on soupçonne une sténose spinale, il est crucial de suivre un processus de diagnostic rigoureux afin d’établir une évaluation précise de la condition. Cette méthode inclut plusieurs étapes qui permettent de mieux comprendre la problématique avant d’envisager un traitement.

Tout d’abord, un bilan clinique est nécessaire. Cela commence par une conversation approfondie avec le patient au sujet de ses symptômes. La douleur radiale dans les jambes, qui se majorent en position debout, peut être un indicateur significatif. Ce premier échange donne des informations précieuses sur le quotidien de la personne concernée, ses douleurs et les moments où celles-ci s’intensifient.

Par la suite, un examen physique vient compléter le diagnostic. Le praticien teste la mobilité du patient et observe la démarche, le cas échéant. Une démarche à pieds écartés, associée à une douleur atténuée en position assise, peut également orienter vers une sténose spinale.

Une fois ces étapes initiales réalisées, des examens d’imagerie, tels que des radiographies ou des IRM, sont souvent nécessaires. Ces outils d’imagerie visent à visualiser les structures osseuses et les tissus mous. Ils aident à détecter d’éventuelles anomalies telles que l’épaississement des ligaments ou la présence d’excroissances osseuses, qui peuvent contribuer à la sténose.

Enfin, l’interprétation des résultats des examens d’imagerie, combinée aux observations cliniques, permet de poser un diagnostic précis. Ce processus est essentiel pour planifier une approche de traitement efficace, basée sur les besoins uniques de chaque patient, afin d’améliorer leur qualité de vie et de gérer les symptômes de manière adaptée.

La sténose spinale est une affection sérieuse qui peut affecter la qualité de vie d’un individu en raison de la compression des nerfs dans le canal vertébral. Pour traiter cette condition de manière efficace, il est impératif de poser un diagnostic précis. Ce processus de diagnostic repose sur plusieurs étapes clés qui permettent de mieux comprendre l’origine des symptômes du patient.

La première étape d’un diagnostic précis commence par une anamnèse détaillée, où le professionnel de santé recueille des informations sur les antécédents médicaux du patient. Il est crucial de comprendre les symptômes, leur durée, leur intensité et ce qui les aggrave ou les soulage. Les patients présentant une douleur radiale dans la jambe, par exemple, notent souvent que cette douleur s’intensifie en position debout et s’atténue lorsqu’ils sont assis. Ces détails aident à établir les bases du diagnostic initial.

Ensuite, une évaluation physique complète est nécessaire. Cette étape permet de tester la mobilité du patient ainsi que sa force musculaire. Les médecins observent la démarche du patient, vérifient la présence de réflexes et notent des signes cliniques tels qu’une démarche à pieds écartés. Chaque élément observé lors de l’examen physique peut apporter des indices supplémentaires sur la nature de la sténose.

Vient ensuite le recours à des examens d’imagerie, qui sont essentiels pour une analyse plus approfondie. Une radiographie de la colonne vertébrale est souvent réalisée pour visualiser les structures osseuses. Cependant, cette technique ne permet pas d’évaluer les tissus mous, d’où l’importance d’autres outils tels que l’IRM (imagerie par résonance magnétique). L’IRM se révèle particulièrement efficace pour visualiser les nerfs et les disques intervertébraux, ce qui aide à identifier le niveau de compression nerveuse.

En fonction des résultats des examens d’imagerie, des tests supplémentaires peuvent être requis, tels que des études de conduction nerveuse. Ces tests mesurent la vitesse à laquelle les signaux nerveux se déplacent le long des nerfs. Leurs résultats peuvent aider à différencier la sténose spinale d’autres pathologies similaires qui peuvent entraîner des symptômes équivalents.

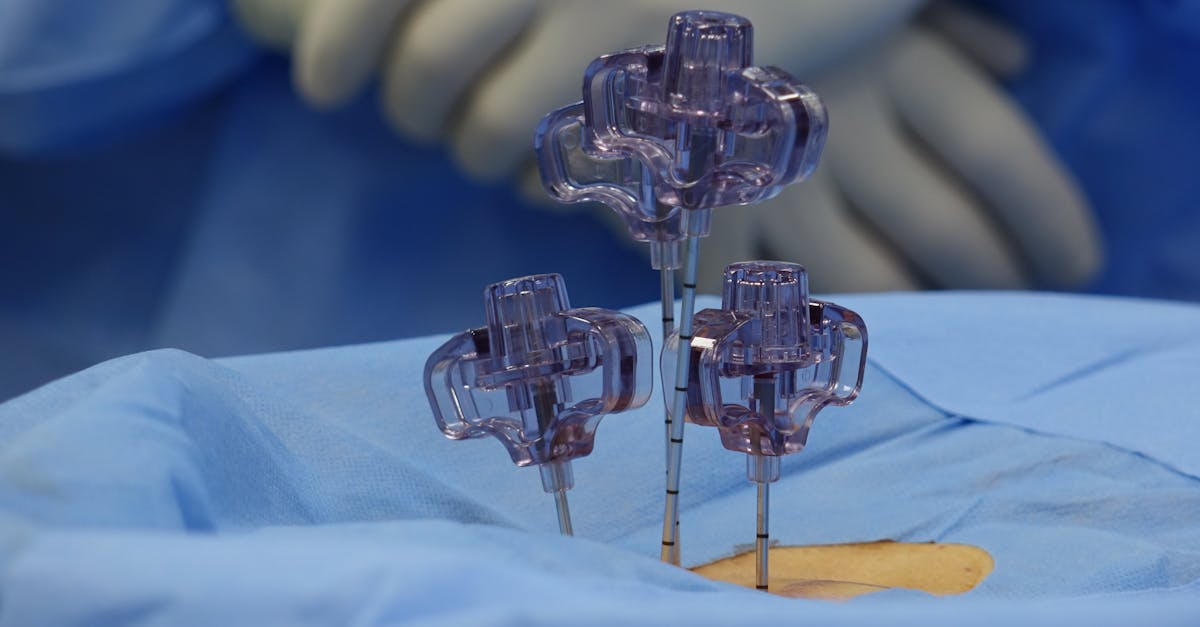

Une fois le diagnostic établi, une stratégie de traitement personnalisée peut être développée. Les options varient en fonction de la gravité des symptômes et de la condition physique du patient. Des traitements conservateurs, tels que la décompression neurovertébrale, peuvent être envisagés, surtout pour les patients qui souhaitent éviter des interventions chirurgicales. Cette méthode utilise des technologies avancées pour soulager la douleur en réduisant la pression sur les nerfs au sein du canal rachidien.

Cette approche intégrée, qui allie diagnostics complémentaires et traitements adaptés, vise à optimiser la santé et le bien-être du patient. Les soins doivent être basés sur des preuves et personnalisés selon les besoins du patient, comme le préconise Dr. Sylvain Desforges, expert dans le domaine de l’ostéopathie, de la naturopathie et de la médecine manuelle.

Le processus de diagnostic et de traitement de la sténose spinale nécessite une attention particulière et un suivi rigoureux. En s’appuyant sur des méthodes éprouvées et des technologies avancées, il est possible d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients souffrant de cette affection complexe.

La technologie de neuromodulation de Pulse Align pour la sténose spinale

Mécanisme d’action

La méthode de Pulse Align repose sur l’utilisation de vibrations d’impulsion douces qui ciblent les mécanorécepteurs de type 2 situés dans les tissus musculaires. Ces vibrations agissent en stimulant ces récepteurs, ce qui contribue à rétablir l’équilibre et le tonus des muscles. Lorsqu’un muscle est soumis à un stress prolongé, comme c’est souvent le cas chez les personnes souffrant de sténose spinale, ce dernier peut perdre son équilibre naturel, créant une douleur et une restriction de mouvement. En favorisant le retour des muscles à leur état d’équilibre, Pulse Align aide à atténuer les symptômes de douleur liés à cette condition.

Avantages spécifiques

Cette approche non invasive présente de nombreux avantages pour les personnes atteintes de sténose spinale. Tout d’abord, elle peut réduire la douleur de manière significative, permettant aux patients de retrouver un confort quotidien. De plus, Pulse Align améliore la fonction musculaire et la mobilité, en aidant les muscles à fonctionner efficacement sans douleur. Enfin, cette technologie accélère le processus de récupération, ce qui est essentiel pour ceux qui cherchent à retrouver leur qualité de vie sans passer par des traitements invasifs ou des médications.

Comparaison avec d’autres traitements

Comparé à d’autres thérapies courantes pour traiter les douleurs associées à la sténose spinale, Pulse Align offre des avantages uniques. Contrairement à certaines approches qui nécessitent des interventions invasives, des injections ou des médicaments, cette méthode reste entièrement non invasive. Elle évite également les effets secondaires associés aux médicaments, offrant ainsi une solution sûre et efficace pour de nombreux patients. En parallèle, les traitements tels que les manipulations chiropratiques ou la physiothérapie se basent souvent sur des méthodes plus traditionnelles qui, bien que bénéfiques, peuvent être limitées dans leur efficacité à long terme.

Études de cas ou témoignages

De nombreux patients ayant expérimenté Pulse Align font état de résultats positifs significatifs. Par exemple, l’un de ces patients, âgé de 65 ans, a souffert de douleurs sévères liées à une sténose spinale pendant plusieurs années. Après un traitement avec Pulse Align, il a rapporté une réduction spectaculaire de sa douleur et a pu reprendre des activités quotidiennes telles que la marche et le jardinage. Des témoignages similaires indiquent que de nombreux patients constatent une amélioration de leur qualité de vie après avoir intégré cette technologie dans leur routine de soins.

Diagnostiquer une sténose spinale avec précision est un élément essentiel avant d’initier tout traitement. Les symptômes, comme une douleur irradiante dans les jambes exacerbée en position debout ou des sensations d’engourdissement, doivent être soigneusement examinés. Grâce à des techniques d’imagerie telles que les radiographies ou l’IRM, le professionnel de santé peut obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation, permettant ainsi de poser un diagnostic éclairé et de choisir la thérapie la plus adaptée.

La première étape consiste à analyser les symptômes rapportés par le patient, qui peuvent inclure des douleurs lombaires, une réduction de la mobilité ou encore des malaises dans les membres inférieurs. Ce diagnostic de départ est crucial, notamment en prenant en considération les habitudes et l’historique médical du patient. Le praticien doit prêter une attention particulière aux variations des symptômes selon les positions du corps.

Ensuite, des examens d’imagerie sont souvent nécessaires. Les radiographies sont généralement les premières effectuées, car elles permettent de visualiser la structure osseuse de la colonne vertébrale. Toutefois, il ne faut pas négliger l’importance d’autres examens comme l’IRM, qui fournit des informations détaillées sur les tissus mous, incluant les disques intervertébraux, les nerfs et les ligaments, afin d’illustrer les éventuelles compressions nerveuses.

Enfin, une évaluation physique approfondie est cruciale. Cela peut impliquer des tests de force musculaire et de réflexes pour déterminer l’impact de la sténose spinale sur la fonction nerveuse. L’observation de la démarche du patient, en particulier s’il présente une tendance à adopter des positions particulières pour soulager la douleur, est également guidance diagnostique précieuse.

Ces étapes permettent d’établir un diagnostic solide et d’aider à la mise en œuvre d’un plan de traitement efficace, qu’il repose sur des techniques naturelles comme la décompression neurovertébrale ou d’autres approches. Une évaluation rigoureuse et personnalisée donne non seulement une meilleure chance de succès thérapeutique mais aussi une perspective optimiste pour l’avenir du patient.