Décompression neurovertébrale : une thérapie pour restaurer l’équilibre et la posture chez les patients actifs

16 juin 2025

Décompression neurovertébrale : une thérapie complémentaire pour réduire les tensions nerveuses associées à une protrusion discale lombaire

16 juin 2025EN BREF Le diagnostic précis avant un traitement intensif de décompression neurovertébrale est une étape cruciale pour assurer l’efficacité et la sécurité des soins. Cette méthode innovante, surtout pratiquée à Montréal, permet de soulager les douleurs chroniques tout en améliorant l’état général du patient. Grâce à un processus en plusieurs étapes incluant l’anamnèse, l’examen physique et les examens complémentaires, les professionnels peuvent établir un diagnostic approfondi, garantissant ainsi un traitement adapté et efficace. En optimisant le bien-être du patient, la décompression neurovertébrale répond à des besoins spécifiques de soulagement et d’amélioration de la qualité de vie. |

Pour garantir un traitement optimal de la décompression neurovertébrale, il est crucial de suivre plusieurs étapes afin d’établir un diagnostic précis. Tout d’abord, l’Anamnèse consiste à recueillir les symptômes et les antécédents médicaux du patient lors d’un échange approfondi. Ensuite, l’ examen physique permet d’évaluer des signes cliniques à travers des examen des constantes vitales et d’autres manœuvres. Enfin, les examens complémentaires, tels que les tests d’imagerie ou les analyses biologiques, peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic lorsque des doutes subsistent. Cette démarche rigoureuse est essentielle pour orienter vers un traitement efficace et personnalisé.

Établir un diagnostic précis est essentiel avant d’engager un traitement intensif de décompression neurovertébrale. Ce processus comprend plusieurs étapes qui permettent de s’assurer que le traitement proposé correspond parfaitement aux besoins du patient. Cet article vous présentera ces étapes clés.

L’anamnèse

L’anamnèse est la première phase du diagnostic. Au cours de cette étape, le praticien écoute attentivement le patient. Celui-ci est invité à décrire en détail ses douleurs et les symptômes ressentis. Ce dialogue est crucial pour orienter le diagnostic. Le professionnel peut également interroger des personnes proches du patient pour obtenir des informations supplémentaires. Ces détails sont fondamentaux pour comprendre le contexte de la douleur et établir une première hypothèse.

L’examen physique

Suite à l’anamnèse, l’examen physique est réalisé. Il s’agit d’une série d’examens visant à détecter des signes tangibles de pathologie. Le praticien effectue des vérifications de constantes vitales comme la température et la pression artérielle. Des techniques telles que la palpation et l’auscultation sont également utilisées pour rechercher des anomalies. Par cette approche, le professionnel vise à confirmer son hypothèse diagnostique initiale.

Les examens complémentaires

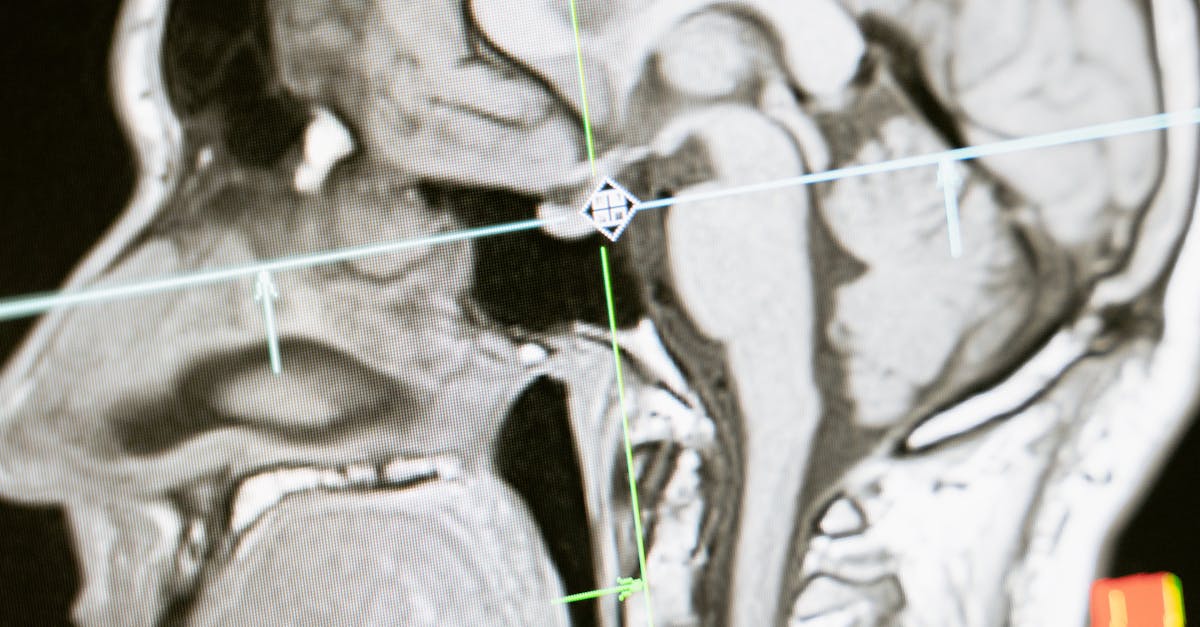

En cas de doute, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Ces examens permettent d’approfondir le diagnostic et d’identifier d’éventuelles pathologies sous-jacentes. Ils incluent des bilans biologiques et des imageries médicales comme la radiographie, l’échographie, ou l’IRM. Chacun de ces outils contribue à fournir une image claire et précise de la situation clinique du patient.

L’interprétation des résultats

Interpréter les résultats d’examens médicaux est une étape cruciale. Les professionnels de la santé doivent avoir une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie. Cela leur permet d’analyser avec précision les résultats obtenus. Une mauvaise interprétation peut conduire à un traitement inapproprié. Il est donc essentiel que les échanges entre le patient et le praticien soient clairs, notamment en ce qui concerne l’historique médical du patient.

Les étapes pour établir un diagnostic précis avant un traitement de décompression neurovertébrale sont fondamentales. De l’anamnèse à l’interprétation des résultats, chaque phase joue un rôle clé dans le processus de soin.

Avis de non-responsabilité médicale : Les informations et conseils fournis sur ce site ne remplacent pas l’avis, le diagnostic ou le traitement d’un professionnel de la santé. Veuillez noter que le Dr Sylvain Desforges ostéopathe n’est ni docteur en médecine ni médecin, et n’est pas spécialiste dans une spécialité médicale telle que définie par le Collège des médecins du Québec. La médecine manuelle, la médecine fonctionnelle et la médecine sportive telles que décrites sur ce site excluent tout traitement ou diagnostic médical fait par un médecin ou un médecin spécialiste. Consultez toujours votre médecin pour toute question médicale. Pour plus de détails, veuillez lire notre Avis Légal complet.

- Anamnèse: Écoute attentive du patient pour recueillir ses symptômes et son historique médical.

- Examen physique: Vérification des constantes vitales et palpation des zones douloureuses.

- Tests fonctionnels: Évaluation du mouvement et de la flexibilité de la colonne vertébrale.

- Imageries médicales: Réalisation d’IRM ou de radiographies pour visualiser les structures internes.

- Analyses biologiques: Examen des liquides corporels pour détecter des anomalies éventuelles.

- Interprétation des résultats: Analyse des données pour établir un diagnostic précis et orienter le traitement.

- Collaboration patient-soignant: Échange d’informations crucial pour affiner le diagnostic.

Pour entreprendre un traitement intensif de décompression neurovertébrale, il est impératif d’établir un diagnostic précis. Ce processus se base sur une série d’étapes qui permettent de cerner avec exactitude la condition du patient. Dans cet article, nous examinerons ces étapes essentielles qui garantissent que le traitement est adapté et efficace pour chaque individu.

1. L’Anamnèse

L’étape initiale du diagnostic est appelée anamnèse. Elle se déroule lors de la première consultation où le professionnel de santé échappe avec le patient pour recueillir des informations clés. Le patient doit décrire en détail ses symptômes, comme la nature de la douleur, sa localisation, son intensité et les facteurs qui l’aggravent ou la soulagent.

Ce moment est crucial car le praticien pose également des questions supplémentaires afin d’obtenir une vision plus claire de l’état de santé général du patient. Il s’agit d’interroger le patient sur ses antécédents médicaux, notamment les traitements antérieurs et les interventions chirurgicales subies, ainsi que sur les antécédents familiaux susceptibles de jouer un rôle dans son état actuel.

2. L’Examen Physique

Après l’anamnèse, le médecin effectue un examen physique. Cette étape vise à rechercher des signes physiques qui pourraient corroborer les informations recueillies. Le patient subira des tests tels que la prise de la température, de la tension artérielle et du pouls. Ces constantes vitales permettent de détecter d’éventuelles anomalies.

De plus, le professionnel cherchera à identifier des signes spécifiques en procédant à des examens tels que la palpation de la colonne vertébrale, l’auscultation et la percussion de certaines zones pour évaluer la réactivité du corps face à la douleur. Cette phase est indispensable, car elle aide le praticien à orienter son diagnostic en fonction des signes cliniques observés.

3. Les Examens Complémentaires

Si le diagnostic n’est pas encore établi avec certitude à l’issue des deux premières étapes, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Ceux-ci peuvent inclure des bilan biologiques, où des tests sont effectués sur des fluides corporels comme le sang ou l’urine pour évaluer certains paramètres biologiques. Cela aide à détecter des anomalies chimiques pouvant indiquer une pathologie précise.

Parallèlement, des imageries médicales telles que la radiographie, l’IRM ou l’échographie peuvent être prescrites. Ces examens permettent d’obtenir des images détaillées de la colonne vertébrale et des tissus environnants, contribuant ainsi à une évaluation plus complète de la situation.

4. L’Interprétation des Résultats

Une fois les examens réalisés, l’étape suivante consiste à interpréter les résultats. Ici, l’expérience et les compétences du professionnel de la santé s’avèrent cruciales. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des données anatomiques et physiologiques afin de fournir une analyse rigoureuse des résultats.

Les tests biologiques, par exemple, fourniront des valeurs qui doivent être interprétées en fonction des normes biologiques, qui varient en fonction de divers facteurs tels que l’âge et le sexe du patient. Quant aux résultats d’imagerie, ce sont souvent des radiologues ou des spécialistes des imageries médicales qui transmettent leurs analyses pour orienter le médecin vers un diagnostic précis.

5. Collaboration avec le Patient

Enfin, une communication ouverte entre le professionnel de santé et le patient est essentielle pour aboutir à un diagnostic solide. Le patient doit être proactif dans la communication de toute information pertinente concernant ses antécédents médicaux et ses symptômes. Cette collaboration facilitera une meilleure compréhension de la pathologie, permettant un traitement de décompression neurovertébrale plus efficace.

| Étapes | Description |

|---|---|

| Anamnèse | Écoute et recueil des symptômes du patient, interrogeant l’entourage si nécessaire. |

| Examen physique | Prise des constantes vitales, inspecter et palpation des zones douloureuses. |

| Examens biologiques | Analyse de liquides corporels pour mesurer des paramètres biologiques. |

| Imagerie médicale | Utilisation de radiographies, IRM, et échographies pour visualiser les structures internes. |

| Interprétation des résultats | Analyse des données collectées pour confirmer ou infirmer la pathologie. |

| Collaboration patient-soignant | Échange d’informations permettant d’affiner le diagnostic et le traitement personnalisé. |

Témoignages sur les étapes pour établir un diagnostic précis avant un traitement intensif de décompression neurovertébrale

Lors de ma première consultation, j’ai été impressionné par l’importance que mon ostéopathe a accordée à l’anamnèse. Il m’a écouté avec attention, prenant le temps de comprendre mes symptômes et mes antécédents médicaux. Cette étape a été cruciale pour orienter le diagnostic et déterminer quelles douleurs étaient les plus préoccupantes.

Après l’anamnèse, l’examen physique a également joué un rôle fondamental. Mon ostéopathe a effectué une série de tests pour vérifier mes constantes vitales, beaucoup de palpations et quelques mouvements. Cela lui a permis de détecter les zones tendues et les points douloureux, renforçant ainsi son diagnostic initial.

Il a ensuite décidé d’effectuer des examens complémentaires pour confirmer ses observations. Étonnamment, il a recommandé des techniques d’imagerie médicale qui ont révélé des détails importants sur ma colonne vertébrale. Ces examens ont été déterminants pour bien comprendre la nature précise de mes problèmes disque-toxiques et pour orienter le traitement avec la décompression neurovertébrale.

Finalement, la manière dont les résultats des examens ont été interprétés a été essentielle. Mon ostéopathe a su examiner chaque détail et a pris en compte mes antécédents, mes habitudes de vie et mes douleurs. Grâce à cela, il a pu élaborer un plan de traitement sur mesure, m’assurant que chaque étape serait adaptée à mes besoins particuliers.

Établir un diagnostic précis est une étape cruciale avant de débuter tout traitement intensif de décompression neurovertébrale. Cette approche nécessite une méthodologie rigoureuse, qui inclut plusieurs étapes essentielles permettant au praticien de sélectionner le traitement le mieux adapté aux besoins de chaque patient.

La première étape du processus diagnostique est l’anamnèse. Ce moment privilégié permet de collecter de précieuses informations sur l’historique médical du patient et les symptômes qu’il ressent. Le praticien doit poser des questions spécifiques qui aident à comprendre la nature des douleurs ressenties, leur localisation, leur intensité, ainsi que les facteurs aggravants ou soulageants. Cette phase d’écoute est essentielle pour cerner correctement les attentes du patient et orienter l’examen physique qui suivra.

Une fois l’anamnèse réalisée, le praticien passe à la seconde étape : l’examen physique. À ce stade, des tests cliniques sont effectués afin de détecter d’éventuelles anomalies ou pathologies sous-jacentes. Cela peut inclure la vérification des constantes vitales telles que la tension artérielle, le pouls, ainsi que des tests spécifiques pour évaluer la fonctionnalité de la colonne vertébrale. L’examen physique peut également impliquer des manœuvres de palpation, d’auscultation ou de percussion pour localiser les zones de tension ou de douleur.

La troisième étape, bien qu’elle soit facultative, concerne les examens complémentaires. Lorsque le praticien estime qu’un diagnostic n’est pas encore clair après l’anamnèse et l’examen physique, il peut recommander des examens complémentaires. Cela inclut des bilans biologiques, mais également de l’imagerie médicale comme des radiographies, des échographies, et des IRM pour visualiser l’état des structures internes et identifier des lésions ou des anomalies.

Avec l’essor des technologies, les méthodes de diagnostic se sont modernisées. L’utilisation de technologies avancées telles que la décompression neurovertébrale, le laser et les thérapies par ondes de choc sont des outils précieux dans la gestion de la douleur chronique. Un spécialiste comme Dr. Sylvain Desforges, expert en ostéopathie, et président fondateur des cliniques TAGMED, a su intégrer ces avancées pour offrir à ses patients des soins fondés sur des données probantes.

Enfin, l’interprétation des résultats des examens est également déterminante. Le praticien doit s’assurer de posséder des connaissances approfondies en anatomie et physiologie humaine afin d’analyser les données avec précision. Chaque résultat doit être mis en rapport avec des normes biologiques et tenu compte de facteurs individuels tels que l’âge, le sexe et les antécédents médicaux du patient. Cette expertise permet de réaliser un diagnostic de qualité, qui guidera alors le choix du traitement le plus approprié pour chaque patient.

La synergie établie grâce à cette approche méthodique améliore non seulement la capacité à diagnostiquer avec précision, mais assure également une prise en charge adaptée et personnalisée, essentielle pour le succès de tout traitement de décompression neurovertébrale.

Le Rôle de la Technologie de Neuromodulation Pulse Align dans l’Amélioration de la Douleur avant un Traitement de Décompression Neurovertébrale

Mécanisme d’action

La technologie Pulse Align utilise des vibrations d’impulsion douces pour stimuler les mécanorécepteurs de type 2, qui sont essentiels dans le contrôle de la fonction musculaire. Ces mécanorécepteurs, situés dans les tissus musculaires et les articulations, détectent les changements de pression et de mouvement. En les activant, Pulse Align favorise un retour à l’équilibre et à un tonus musculaire naturel, ce qui peut aider à réduire les tensions accumulées et à diminuer la douleur. Ainsi, cette technologie prépare efficacement le corps pour les interventions de décompression neurovertébrale, en optimisant la condition du patient avant le traitement.

Avantages spécifiques

L’approche non invasive de Pulse Align présente plusieurs avantages significatifs. En stimulant les mécanorécepteurs sans recourir à des médicaments, cette méthode peut :

- Réduire la douleur en relâchant les muscles tendus et en améliorant la circulation sanguine dans la zone affectée.

- Améliorer la fonction musculaire en rétablissant le tonus normal et en réduisant les restrictions de mouvement.

- Accélérer la récupération en favorisant les processus naturels de guérison, ce qui est crucial avant de procéder à des traitements intensifs comme la décompression neurovertébrale.

Comparaison avec d’autres traitements

Lorsque l’on compare Pulse Align à d’autres thérapies couramment utilisées pour la douleur, telles que les anti-inflammatoires ou les interventions chirurgicales, les différences sont notables. Contrairement à ces traitements, qui peuvent entraîner des effets secondaires ou nécessiter des procédures invasives, Pulse Align ne fait appel à aucune médication et n’implique aucune intervention physique risquée. Par conséquent, les patients peuvent bénéficier d’une amélioration progressive et douce, en minimisant les complications potentielles et en s’assurant qu’ils sont dans les meilleures conditions possibles pour un traitement de décompression neurovertébrale.

Études de cas ou témoignages

De nombreux patients ont rapporté des résultats positifs après avoir utilisé Pulse Align pour traiter leur douleur. Par exemple, un témoignage d’un patient ayant souffert de douleurs lombaires chroniques a montré une réduction significative de l’inconfort après seulement quelques séances. D’autres ont signalé une amélioration de leur mobilité et une capacité à participer plus activement à leurs activités quotidiennes. Ces témoignages confirment l’efficacité de cette technologie dans le traitement de la douleur, ouvrant la voie à une approche plus holistique avant l’intervention de décompression neurovertébrale.

Établir un diagnostic médical précis est une étape cruciale avant de procéder à un traitement intensif de décompression neurovertébrale. Cela implique un processus méthodique qui se décline en plusieurs phases essentielles afin d’assurer une prise en charge personnalisée et efficace des patients souffrant de dysfonctionnements vertébraux. Dans cet article, nous avons exploré les différentes étapes qui jalonnent ce chemin diagnostique, mettant en lumière l’importance de chaque phase.

L’importance de l’anamnèse

La première étape pour établir un diagnostic précis est l’anamnèse. Au cours de cette phase, le praticien interroge le patient afin de collecter des informations sur ses antécédents médicaux, son mode de vie et les symptômes qu’il éprouve. Ces détails sont essentiels pour orienter le diagnostic. Une écoute attentive et un interrogatoire bien mené permettent de mieux comprendre la situation de santé du patient, ce qui est fondamental dans l’optique d’une décompression neurovertébrale.

L’examen physique

Après l’anamnèse, l’examen physique constitue une seconde étape primordiale. Cette phase permet au professionnel de santé de réaliser un examen minutieux des différentes parties du corps afin d’identifier tous les signes cliniques pouvant renforcer ou infirmer les hypothèses diagnostiques initiales. Des techniques telles que la palpation, l’auscultation et la vérification des constantes vitales entrent en jeu pour déterminer avec précision l’état de santé du patient.

Les examens complémentaires

Enfin, les examens complémentaires représentent une troisième phase qui permet de valider ou de compléter le diagnostic initial. Si les résultats de l’anamnèse et de l’examen physique laissent des zones d’ombre, des bilans biologiques ou des études d’imagerie médicale telles que l’IRM ou la radiographie pourront être prescrits. Ces procédures apportent des données supplémentaires et représentent un outil précieux pour un diagnostic approfondi.

Interprétation des résultats

Une fois les examens réalisés, l’interprétation des résultats est une étape déterminante. Le professionnel de santé doit être à même d’analyser ces données avec rigueur pour établir un diagnostic fiable. Une mauvaise interprétation peut entrainer des traitements inappropriés, compromettant ainsi la santé du patient. Une collaboration étroite entre le praticien et le patient, où ce dernier fournit des informations détaillées sur ses symptômes et antécédents, est indispensable pour garantir la pertinence du diagnostic.

En résumé, chaque étape, de l’anamnèse à l’interprétation des résultats, joue un rôle capital dans l’établissement d’un diagnostic précis. Cette approche structurée est primordiale pour garantir l’efficacité des traitements de décompression neurovertébrale, assurant ainsi une prise en charge adaptée et sécurisée pour chaque patient en quête de bien-être.